Ob Frauen in der Liturgie ähnliche Ansprüche haben dürfen wie Männer, steht im Mittelpunkt einer innerjüdischen Diskussion in Ungarn. »Im weltlichen Leben ist die Emanzipation selbstverständlich. In den vergangenen 150 Jahren haben wir eingesehen, dass Frauen den Männern in nichts nachstehen: Wir vertrauen heute unsere juristischen Probleme Rechtsanwältinnen an und lassen uns von Ärztinnen behandeln. Wieso werden Frauen dann in der Synagoge nicht gleichbehandelt?«, fragt der neologe Rabbiner Gábor Fináli. Dies sei auch einer der Gründe dafür, dass die Zahl der Beter und Beterinnen in den Synagogen immer mehr abnehme.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, müssten Maßnahmen ergriffen werden, meinen immer mehr Menschen in Ungarns neologen Gemeinden. So müssten Frauen stärker in die Liturgie einbezogen werden. Als Erstes sollten sie zum Lesen aus der Tora aufgerufen werden können. In Finális Synagoge durften im Frühjahr erstmals auch Frauen aus dem Buch Esther lesen.

Mit dieser Argumentation und seinen Schritten hat Fináli den Unmut des leitenden neologen Rabbiners der Budapester jüdischen Gemeinde (BZSH) auf sich gezogen. Zwar sei es angebracht, intern über die Rolle der Frauen zu diskutieren, aber eigenmächtiges Handeln sei nicht annehmbar, teilte Oberrabbiner Zoltán Radnóti mit.

KONSERVATIV Die Neologie, eine spezifisch ungarische Innovationsbewegung, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihren Anfang nahm, ist mit dem konservativen Judentum vergleichbar. Der überwiegende Teil der observanten ungarischen Juden gehörte ihr an.

Die christliche Mehrheitsgesellschaft in Ungarn erwartete in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass die Juden ihre religiösen Bräuche lockerten und sich der Kultur des Landes annäherten. Zugleich entwickelte sich innerhalb der jüdischen Gemeinde das Bedürfnis nach Modernisierung. Nach heftigem internen Streit trennten sich die Befürworter der Umbildung, die sogenannten Neologen, von der Orthodoxie.

Ihre Neuerungen waren mit der Assimilation verbunden, berührten allerdings nicht die Grundlagen der liturgischen Ordnung, sondern waren eher formell. Die Kleidung der Rabbiner begann, derjenigen der calvinistischen Pfarrer im Land zu ähneln, und einige Rabbiner rasierten sich.

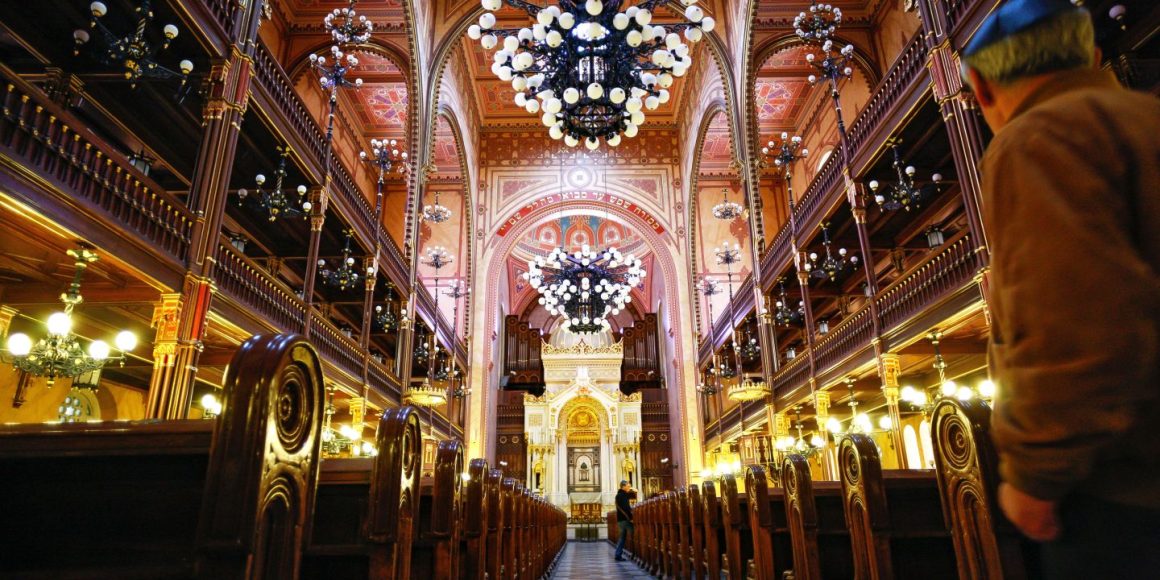

Viele Juden magyarisierten damals ihre Familiennamen. Und auch in der Architektur der Synagogen gab es Neuerungen. So wurden die Gebäude mit Türmen versehen, und manche größeren Bethäuser erhielten eine Orgel. Für etliche Mitglieder der neologen Gemeinden wäre die rituelle Emanzipation der Frauen nun ein logischer nächster Schritt.

»Schließlich lassen wir uns heute auch von Ärztinnen behandeln.«

Rabbiner Gábor Fináli

Im Prinzip hätte Radnóti keine Einwände, sich mit Finális Vorschlägen zu befassen, wenn er ein wirkliches Bedürfnis der Gemeindemitglieder erkennen könnte. Doch dies sehe er nicht, sagt er – sonst wären doch die Menschen schon längst zu den progressiven Gemeinden geströmt, die genau dies anbieten würden.

Doch diese wachsen kaum. Die progressive Gemeinde Szim Salom in Budapest hat kaum 100 Mitglieder. Trotzdem meint Gemeindechef Péter Árvai, die progressive Bewegung habe eine große Anziehungskraft. »Wer während der sozialistischen Ära mit dem Judentum gebrochen hat – und ich denke nicht nur an die Religion, sondern auch an die Tradition –, der kann nicht einfach zurückfinden. Die Entfernung ist zu groß, um sie in einem Schritt zu überwinden«, sagt er. Die liberalen Juden würden einen vereinfachten Wiedereinstieg ermöglichen, und sie entsprächen dem Zeitgeist, so Árvai. Dazu gehöre die gleichberechtigte Rolle der Frauen.

LIBERALE Die Gründe für das nur mäßige Interesse am progressiven Judentum meint Árvai zu kennen. Seit der Gründung seiner Gemeinde 1992 seien die Liberalen oft benachteiligt worden und hätten in den vergangenen zehn Jahren »verheerende finanzielle Sorgen«. Als die Orbán-Regierung 2011 das Kirchengesetz änderte, wurde den Progressiven mit einem Schlag die Einstufung als Religionsgemeinschaft aberkannt.

Damit verloren sie die staatliche Unterstützung. Doch nicht nur das. In Ungarn darf jeder Steuerzahler per Steuererklärung ein Prozent der Einkommensteuer an eine beliebige Glaubensgemeinschaft spenden. Solche Zuwendungen konnten die progressiven Gemeinden nach der Gesetzesänderung 2011 nicht mehr erhalten.

Erst nach einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof wurde dies teilweise rückgängig gemacht. Allerdings wurde ihr Status von dem einer Religionsgemeinschaft auf den eines Religionsvereins herabgestuft, wonach sie weiterhin keinen Anspruch auf einen Zuschuss vom Staat hat.

Auch von der sogenannten Dauerannuität, die als Entschädigung für die unrechtmäßige Entwendung jüdischer Immobilien nach dem Zweiten Weltkrieg an den Verband der Ungarischen Jüdischen Gemeinden (Mazsihisz) überwiesen wird, bekommen die progressiven Gemeinden im Land keinen Anteil. »Unser Jahresbudget beträgt rund 40.000 Euro. Das reicht vorn und hinten nicht«, klagt Árvai, auch wenn die jüdische Dachorganisation Mazsihisz sie mit einer kleineren Summe unterstütze.

Seit sechs Jahren haben sie keine eigene Synagoge mehr, da sie sich die Miete eines entsprechenden Raums nicht leisten können. Doch Árvai betont, er sei Rabbiner Gábor Fináli sehr dankbar: Er erlaubt den beiden progressiven Budapester Gemeinden Szim Salom und Bet Orim, ihre Gottesdienste in seiner neologen Synagoge abzuhalten.