Es ist ein später Vormittag. Éva Pusztai-Fahidi sitzt an dem kleinen Küchentisch ihrer Budapester Wohnung ganz oben im fünften Stock. Unten auf der Straße reihen sich die Touristen im Getümmel vor den Läden und Kneipen der Innenstadt. Doch hier oben scheint die Welt stillzustehen. Die ehrwürdigen hohen Räume des Treppenhauses strahlen den verblassten Glanz einer vergangenen Zeit aus, der Fahrstuhl ruckelt und klappert. Das Gitter, ein schmiedeeisernes Kunstwerk aus dem 19. Jahrhundert, rattert durch die Stockwerke.

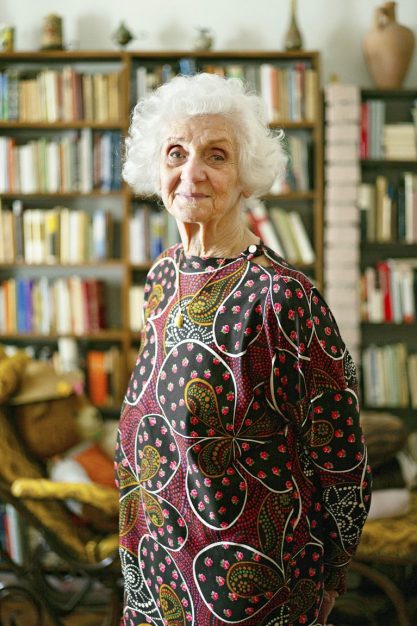

Éva Pusztai beißt in ein Wurstbrot. Sie habe immer Hunger, erzählt sie mit solch einem glücklichen Lachen, dass man sie spontan umarmen möchte. Zierlich ist sie, zart und hübsch. Sie wirkt zerbrechlich. Die weißen Locken betonen die leicht gebräunte Haut, die großen Augen und den dezent geschminkten Mund. Auf dem Tisch liegt ein Hörgerät. Sie wird es gleich einsetzen und – ihre Apfelsuppe kochen.

AUSCHWITZ 40 Jahre lang hat Éva Pusztai im ungarischen Außenhandel gearbeitet und dabei ihre eigene Vergangenheit »ganz nach unten« abgelegt, wie sie einmal in einem Interview erzählte. »Zum Glück habe ich keine Träume«, sagte sie damals. Nach 59 Jahren besucht sie zum ersten Mal wieder das frühere Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.

Der Zufall will es, dass es ein 1. Juli ist. »So wie auch schon beim ersten Mal.« Das erste Mal war 1944, als sie, die Schwester und Mutter an der Rampe stehen und bei der Selektion zur einen, ihre Schwester und Mutter zur anderen Seite gelenkt werden. Éva Pusztai ist damals 18 Jahre alt und wird dieses Lager und auch Zwangsarbeit überleben.

»Schön soll man leben, gut soll man leben.« Es klingt wie ein Befehl für das eigene Ich. Éva Pusztai lacht und stellt einen großen Topf auf den Herd. Ob es früher auch so war?

Früher besaß die Familie ein großes Haus mit Garten. Heute leben andere Menschen darin.

»Oh, wir hatten einen großen Haushalt, eine große Küche. Wir waren etliche Personen«, erzählt sie. Früher, das war in Debrecen, im östlichen Teil Ungarns gelegen, 30 Kilometer von der rumänischen Grenze entfernt: eine Idylle aus Farben, Gerüchen, einem großen Obst- und Gemüsegarten. »Wir haben alles von dort verwendet«, erzählt sie mit leicht sentimentalem Klang. »Vor allem die Äpfel.«

Als Kind mochte sie es gar nicht, jedem Apfel am Baum eine Tüte überzustülpen, damit dort die Fliegen und sonstigen Insekten keine Larven hinterließen. Aber es war der Wunsch der Mutter, das Obst so sorgfältig zu behandeln, um es haltbar zu machen oder eben eine frische Apfelsuppe zu kochen.

BÜHNE Die Apfelsuppe schmeckt süß und säuerlich zugleich, nach frischer Zitrone und mildem Sommer duftend, mit einem Hauch von Zimt und Nelken. Und wie war das mit dem Strandflieder? Immer wieder erwähnt Éva Pusztai den lilafarbenen, süßlich duftenden »Sea Lavender«, jene Pflanze, die ihrem Tanzstück mit der ungarischen Tänzerin Emese Cuhorka einen Namen gibt. Seit sie 90 ist, tanzt Éva Pusztai, und zwar überall: Auf großen Bühnen in Wien, Budapest, Berlin war sie zu Gast und beeindruckte mit dem, was sie erzählte, und der Art, wie sie sich bewegte. Ihr Lebensmotto lautet: »Es ist nie zu spät!«

Man möchte es ihr glauben, wenn sie heute, vier Jahre nach dem ersten Tanzevent, zur großen Schüssel mit den Äpfeln greift. Auch wenn die Hände nicht mehr ganz so geschickt sind, der Apfelschäler wird helfen, die Schalen zu trennen. Mit einem Ausstecher entfernt sie das Kerngehäuse und filetiert die Stücke anschließend mit einem anderen Gerät. Alles ist praktisch organisiert, damit sie selbstständig sein kann.

Éva erinnert sich an Köchin und Magd, die das Rezeptbuch der Familie führten.

Die Apfelstücke kommen mit Zucker in den großen Topf, Nelken und reichlich Zimtstangen werden dazugegeben, frische unbehandelte Zitronenschalen beigemengt, ebenso Nelkenpfeffer. Es prickelt und duftet, weil nun auch noch der Saft einer Zitrone hinzukommt und alles mit Wasser aufgefüllt wird, um bei kleiner Flamme zu köcheln. Ist das der Duft von Heimat?

FAMILIENREZEPTE Éva Pusztai überlegt, und die Augen wandern zur Zimmerdecke. Bilder tauchen auf und Erinnerungen: der Garten mit den Obstbäumen, die Schaukel, auf der sie immer saß, und die kleine Schwester Gilike. Beide Mädchen waren sehr musikalisch, Éva wollte immer Klavier spielen und tanzen. Der Vater, ein Holzhändler, ermöglichte der jüdischen Familie ein gutes Leben. Éva erinnert sich an Köchin und Magd, die das Rezeptbuch der Familie führten. Sie schmeckt die vielen unterschiedlichen Gewürze, die man im Haushalt vorrätig hatte für traditionelle Gerichte, für Mohnspeisen und anderes.

Und sie erinnert sich an den Blick ihrer Mutter – auch an jenen Blick damals, als sich die Wege an der Rampe von Auschwitz trennten. Später wollte sie unbedingt wieder in dieses, ihr eigenes Zuhause. Damals am 13. August 1945, als sie, die einzige Überlebende ihrer Familie, aus dem Lager kam. Abgemagert, traumatisiert und nach 13 Monaten ein anderer Mensch. Vor allem aber: allein.

»Die ungarische Sprache ist wunderbar und sehr, sehr nuanciert. Also, wir haben zwei Wörter für das Zuhause. Eines, wenn ich darin bin, und eines, wenn ich darüber spreche, aber nicht dort bin. Das hat keine andere Sprache.« Und es bleibt wohl ihr Geheimnis, welches Zuhause sie meint, wenn sie heute von Debrecen spricht.

Den Hunger im Lager wollte sie überlisten, indem sie mit anderen Häftlingen in Gedanken die schönsten Gerichte kochte und Rezepte tauschte.

Das Haus gibt es noch immer. Damals, im Sommer 1945, einem herrlichen Apfelbaum-Sommer, wie sie sagt, hatte man sie, so elend wie sie aussah, nicht hineingelassen. Dabei blieb es bis heute. Keine Entschuldigung. Keine Entschädigung. Andere Menschen wohnen jetzt dort, eigenartigerweise ist das Haus von Stacheldraht umzäunt.

»Man schlägt keine neuen Wurzeln. Wenn man einmal so frühzeitig entwurzelt wurde, bleibt man das ganze Leben lang wurzellos«, ist Éva Pusztais Erfahrung.

HUNGER Die 94-Jährige hebt den Deckel der duftenden Suppe und erklärt ihr ganz persönliches Rezept fürs Überleben. »Ich will kein Fall für Psychologen werden. Das muss man sich ganz fest vornehmen. Ich lasse mich nicht verdrießen. Ich lasse mich nicht verrückt machen. Ich will so leben, dass ich Freude daran habe.«

Und als wäre dies nicht genug, nimmt sie den großen alten Holzlöffel, der vermutlich schon viele Suppen seit Jahrzehnten gerührt hat, nimmt den Topf vom Herd und stellt nochmals klar: »Freude, Freude, Freude am Leben. Man soll sich des Lebens freuen, wenn man schon einmal dageblieben ist. Denn das, was geschehen ist, ist geschehen – ich kann es nicht mehr ändern, ich kann es nicht aus meinem Kopf wischen.«

Sie erzählt, wie sie den Hunger im Lager immer überlisten wollte und mit anderen Häftlingen deshalb in Gedanken die schönsten Gerichte gekocht und sogar Rezepte getauscht hat: Wiener Schnitzel, ungarisches Paprika. Und Apfelsuppe.

»Wenn man richtig ausgehungert ist, denkt man an Speisen. Hunger ist etwas ganz Eigenartiges, Niederträchtiges. Wenn du hungrig bist, kannst du an nichts anderes denken. Es hat wirklich wehgetan. Dann haben wir beschlossen, dass wir Gedichte rezitieren, Texte aus Büchern, was auch immer, Shakespeare, Molière. Und nach zehn Minuten haben wir doch wieder über das Essen gesprochen.«

Im Ungarischen gibt es zwei Wörter für »Zuhause«.

Sie erzählt von einer Bäuerin, die ihr und Freundinnen heimlich eine Eierspeise bereitet hatte, als sie Zwangsarbeiterin auf dem Feld war. Sie erzählt, wie sich alle nach der Befreiung auf das Essen gestürzt haben – auf Kartoffeln, gekochte, die irgendwo auf einem Fensterbrett standen. Vielen sei das Essen gar nicht mehr bekommen, und manche Häftlinge hätten sich furchtbar den Magen verdorben.

Angesichts dieser Erinnerungen wundert sie sich, dass sie früher als Kind manchmal mäkelte, wenn es Essen gab. Vor allem die »schreckliche Einbrenne« der Apfelsuppe – jene Schwitze aus Mehl und Butter – mochte sie überhaupt nicht.

GENUSS Heute kommt in ihre ungarische Apfelsuppe ein Schlag saure oder süße Sahne, manchmal auch etwas Mehl einfach zum Eindicken. Zum Schluss werden die großen Gewürze und Zitronenschalen herausgefischt, und die Suppe wird zum Abkühlen gestellt.

Éva Pusztai gönnt sich eine Pause und nimmt einen großen Schluck Tee aus der riesigen Tasse. Seit sie tanze, müsse sie sich noch konsequenter ernähren, erzählt sie. Und Genuss? »Oh ja! Ja, ich kann sagen, wir essen sehr bewusst, aber mit Freude. Und meinen Enkelkindern möchte ich das auch beibringen, dass sie verstehen: Essen ist ein Genuss im Leben.«

»Man soll sich des Lebens freuen, wenn man schon einmal dageblieben ist«, sagt Éva Pusztai.

Bevor sie sich wieder anderen Dingen zuwendet, erzählt sie noch eine Geschichte. Es ist die des Tisches, an dem sie sitzt. »Mein Vater hat 1924 in Debrecen eine Holzhandlung gegründet, er kam eigentlich aus einer sehr armen Familie, hatte Erfolg damit und war ein angesehener Mann. Als ich nun allein zurückkam aus Auschwitz und alles verloren hatte, ist ein Tischler zu mir gekommen und sagte: ›Ich habe so viel gutes Holz bei Ihrem Vater gekauft. Ich würde Ihnen gerne eine Küche bauen.‹ Und genau das hat er auch getan. Vieles davon ist dann irgendwo in meinem Leben wieder verloren gegangen. Nur dieser Tisch – der ist geblieben.«

Bei diesen Worten strahlt sie ihr unwiderstehliches Lächeln, und man möchte sie wieder umarmen, verwöhnen, sich bedanken für diese Großzügigkeit, Wärme und Liebe in der kleinen Budapester Küche hoch oben jenseits des Getümmels einer Touristenstraße.