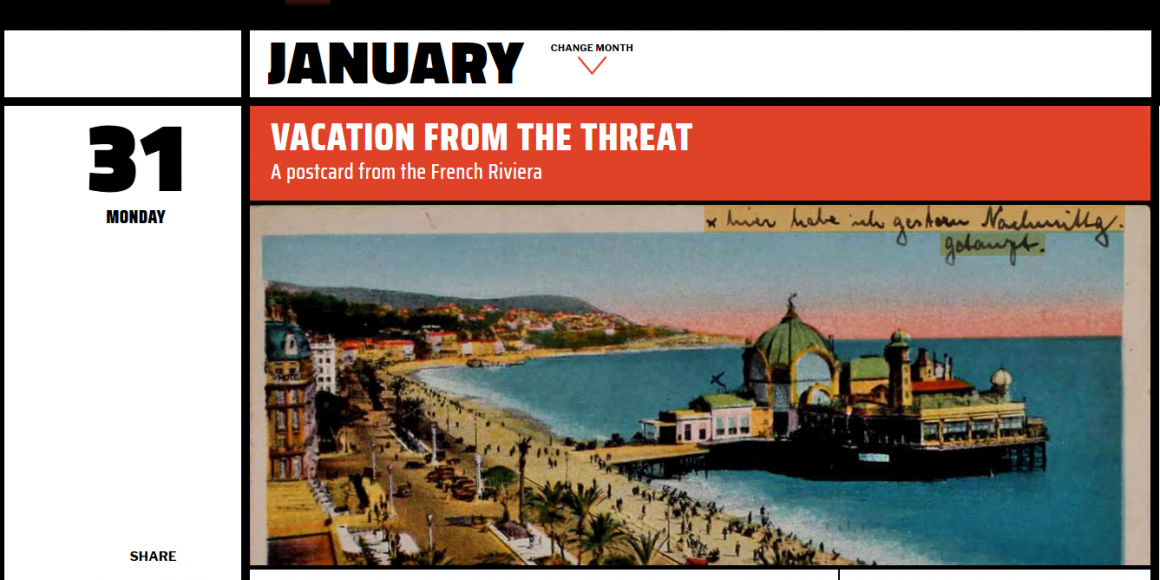

Die Postkarte, die Rose Lehrberger am 31. Januar 1938 erreichte, wirkte wie ein Sonnenstrahl im kalten Frankfurter Winter. Es waren Grüße ihrer Freundin von der Côte d’Azur. Auf dem Farbfoto ist der elegante »Palais de la Jetée« an der Strandpromenade von Nizza zu sehen, wohin die Bekannte am Abend zum Tanz gehen wollte.

Der Urlaubsgruß war für Rose Lehrberger ein Stück scheinbarer Normalität, ein Hoffnungsschimmer, dass ihre bürgerliche Existenz in Frankfurt doch irgendwie weitergehen würde. Doch zehn Monate später war diese Hoffnung gestorben. Rose Lehrberger musste, gemeinsam mit Hunderttausenden anderer deutscher Juden, aus ihrer Heimat fliehen.

Dokumente Die Karte ist eines von Tausenden Alltagsdokumenten deutsch-jüdischen Lebens, die das New Yorker Leo-Baeck-Institut anlässlich des 80. Jahrestags der Pogromnacht zum »1938Projekt« zusammengetragen hat. Jeden Tag seit Jahresbeginn wird eines dieser Dokumente in den sozialen Medien geteilt. In New York sowie an ausgewählten Orten in Deutschland wurden sie im Laufe des Jahres bereits im analogen Raum dem Publikum gezeigt.

Es ist der überaus geglückte Versuch, den 9. November 1938 nicht nur als einzelnes Ereignis zu betrachten, sondern ihm einen Kontext zu geben. Im Erleben deutscher Juden des gesamten Jahres 1938 wird der Kampf zwischen der Hoffnung, nicht alles aufgeben zu müssen, und der wachsenden Furcht und Verzweiflung erfahrbar. Es wird die Fassungslosigkeit gegenüber der schrittweisen Entrechtung und Enteignung deutscher Juden sichtbar sowie die einsetzende Panik angesichts der staatlich sanktionierten Gewalt und der Ausweglosigkeit der eigenen Lage, vor der viele, solange es ging, die Augen verschlossen hatten.

So sieht man im Frühjahr noch unbekümmerte Purimfeiern in einem Kinderheim in Berlin und Bilder von Sportfesten der Makkabi-Sportklubs in Frankfurt. In Linz berichtet Adolph Markus nur Tage vor dem »Anschluss« Österreichs, dass in den Straßen der Stadt eine »eigenartige Ruhe« herrsche, die er freilich bereits als ominös zu lesen versteht. Kurz darauf marschiert die Wehrmacht in Österreich ein, und Hitler wird in Linz von einer jubelnden Bevölkerung begrüßt. Über Nacht werden 200.000 österreichische Juden den Nürnberger Rassengesetzen unterworfen.

Flüchtlingskrise Der »Anschluss« Österreichs spielt im »1938Projekt«, das parallel zu den persönlichen Dokumenten und Geschichten die Tagesereignisse des Jahres 1938 erzählt, eine zentrale Rolle. Für Frank Mecklenburg, Forschungsdirektor des Leo-Baeck-Instituts und Initiator des Projekts, ist dieses Datum im Jahr 1938 beinahe noch bedeutsamer als der 9. November: »Mit dem 12. März 1938 waren plötzlich 200.000 Menschen zusätzlich staatenlos. Es war der Beginn einer globalen Flüchtlingskrise.«

Die Parallelen, die das Baeck-Institut mit dieser Gewichtung zur heutigen Situation aufzeigt, sind beabsichtigt. »Natürlich sind die Fragen, die wir aufwerfen, nicht nur historisch«, sagt Mecklenburg.

So dokumentiert das Projekt unter anderem die Lage der polnischen Juden in Deutschland, die zum Teil seit Generationen hier lebten. Ganz ähnlich wie heute den undokumentierten Einwanderern in den USA wurde ihnen plötzlich das Aufenthaltsrecht entzogen, Familien wurden auseinandergerissen. »Wir müssen ganz klar fragen, wohin das führt«, sagt Mecklenburg.

Évian Besonders beklemmend wirkt im Hinblick auf die heutige Lage die Dokumentation des Flüchtlingsgipfels vom Juli 1938 in Évian. Bis auf die Dominikanische Republik war kein Land dazu bereit, auf signifikante Art und Weise die staatenlos gewordenen deutsch-österreichischen Juden aufzunehmen. Die USA weigerten sich, ihr Kontingent von 27.000 deutschen Einwanderern aufzustocken.

So lesen wir von Auguste Bendheim aus Berlin, die verzweifelt amerikanische Verwandte anschreibt, mit denen sie noch nie Kontakt hatte, in der Hoffnung, eine Bürgschaft zu bekommen. Die Bürgschaft kam nie, Bendheim und ihr Sohn Ralph werden 1943 nach Auschwitz deportiert.

Der 9. November ist dann für viele deutsche Juden immer noch ein Schock – die staatlich sanktionierte Gewalt stellte eine neue Dimension der Ausgrenzung dar. Wirklich überrascht ist man jedoch nicht mehr. Der Entzug der Bürgerrechte und das Wissen, dass es in Deutschland keine Zukunft gibt, hatten sich bereits über viele Monate hin zur bitteren Gewissheit verdichtet.

So hält der Rabbiner Manfred Swarensky schon im September 1938 zur Barmizwa der letzten 15 Jungen in der Synagoge an der Prinzregentenstraße in Berlin-Wilmersdorf eine herzzerreißende Rede, in der er das Ende »der einst so großen und schönen Geschichte des deutschen Judentums« beklagt. Trost findet er allein darin, »dass es nie ein Ende ohne Anfang« gebe, das sei eine Grundgewissheit des Judentums, das zeige der Rhythmus der Natur und der Gang der Weltgeschichte. Zwei Monate später wurde die Synagoge niedergebrannt.