Den Unterschied zwischen deutschem und österreichischem Antisemitismus kann man am besten anhand von zwei Witzen erklären. Der Erste: An einer Kreuzung in Deutschland krachen zwei Autos zusammen. Der Fahrer, der nicht schuld ist, steigt aus, rennt zu dem anderen Auto, reißt den Wagenschlag auf und erkundigt sich höflich: »Entschuldigung, sind Sie zufällig Jude?« Der schuldige Chauffeur, völlig verdattert: »N ... nein, wieso?« Der erste Fahrer: »Wunderbar. Komm raus, du Schwein!«

Zweiter Witz, Österreich: Vor dem Stephansdom sitzt ein Bettler.

Vor ihm ein Schild: »Bin blind. Bitte um eine milde Gabe. Nehme nichts von Juden.« Kommt Moische vorbei und sagt: »Hören Sie, wir schreiben das Jahr 2012. Finden Sie nicht, dass Ihr Schild mittlerweile ein bisschen unzeitgemäß ist?« Darauf der Bettler (im raunzigen Wiener Tonfall): »Wollen Sie mir beibringen, wie ich betteln soll?«

Demoskopie Man kann dasselbe auch nüchterner, mit den Mitteln der Statistik ausdrücken. 1986 führte das Allensbacher Institut für Demoskopie eine Meinungsumfrage durch. Unter anderem wurde gefragt: Soll ein Politiker zum Rücktritt gezwungen werden, wenn er fordert, Juden dürften keine hohen Posten übernehmen, oder darf er so etwas sagen? In Deutschland fanden immerhin 15 Prozent der Bevölkerung, so etwas müsse ein Politiker sagen dürfen. In Österreich waren es 40 Prozent.

Anders formuliert: In Deutschland artikuliert sich der Judenhass nur verschämt, in Österreich ist er unverschämt. Das hat etwas mit der Nachkriegsgeschichte beider Länder zu tun.

Westdeutschland – die DDR ist ein anderer Fall – war nach 1945 besiegt; Deutschland war die Nation, die den Krieg vom Zaun gebrochen hatte. Österreich hingegen versteckte sich hinter der Lüge, es sei das erste Opfer des Hitlerfaschismus gewesen.

raubzüge Gerade so, als hätten beim »Anschluss« nicht Hunderttausende Österreicher ihrem »Führer« begeistert zugejubelt; als habe es in Österreich keine Raubzüge unter der Flagge der »Arisierung« gegeben; als hätten im November 1938 nicht auch in Wien, Innsbruck und Linz die Synagogen gebrannt; als seien nicht mehr als 65.000 österreichische Juden ermordet und mehr als 126.000 Juden in die Emigration gezwungen worden; als wären Österreicher unter den Wachmannschaften der Konzentrationslager nicht in überproportional hohem Maß vertreten gewesen, während der österreichische Widerstand gegen die Nazis so gering war, dass man ihn leicht vergisst.

Der Medienwissenschaftler Maximilian Gottschlich hat die Geschichte des österreichischen Antisemitismus in einem schmalen Buch aufgeschrieben – in einer prägnanten Sprache, die manchmal polemisch, vor allem aber bewundernswert klar ist.

Es schockiert, die Belege für das Ressentiment noch einmal in gebündelter Form zu lesen. Ekelhaft ist dabei nicht so sehr, wie sich Feinde der Demokratie in Österreich nach 1945 geäußert haben. Dass ein rechtsextremer Schreihals wie Richard Nimmerrichter, der unter dem Pseudonym »Staberl« zahllose Kolumnen für die Kronen Zeitung verfasst hat, Juden nicht leiden kann – nebbich. Aber hier ist eine Äußerung des Sozialdemokraten Karl Renner (der später österreichischer Staatspräsident wurde) aus dem Jahr 1946: »Sicherlich würden wir nicht zulassen, dass eine neue jüdische Gemeinde aus Osteuropa hierher käme und sich hier etablierte, während unsere eigenen Leute Arbeit suchen.«

opfer Die überlebenden Juden, so kommentiert Gottschlich, kamen – da sie wirklich Opfer gewesen waren – durch ihr bloßes Dasein dem Selbstbild der meisten Österreicher in die Quere. Sie störten. Und entsprechend wurden sie behandelt: wie Kriminelle, die den anderen etwas zu beweisen hatten.

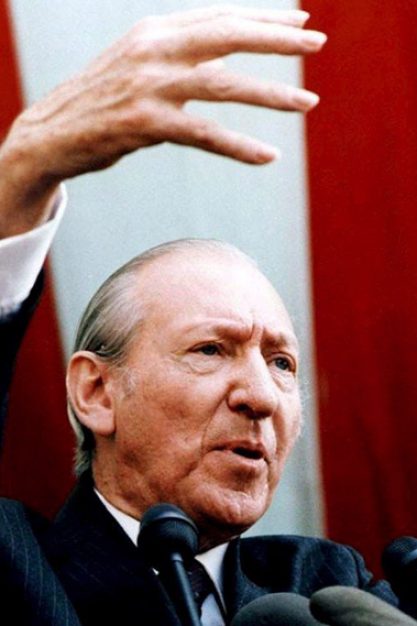

Ausführlich behandelt Gottschlich drei Etappen des österreichischen Nachkriegsantisemitismus: den Konflikt von Kreisky und Wiesenthal im Jahre 1970; den Fall Friedrich Peter fünf Jahre darauf; und die Affäre Waldheim anno 1986, die sich zur Affäre Österreich auswuchs.

Beim ersten Skandal ging es um Folgendes: Als das erste sozialdemokratische Kabinett Österreichs unter einem jüdischen Bundeskanzler, Bruno Kreisky, vereidigt wurde, stellte sich heraus, dass ein Drittel seiner Minister ehemalige Nazis waren. Simon Wiesenthal hatte die Stirn, das zu kritisieren – und wurde daraufhin als »jüdischer Faschist« und Chef einer Organisation von Spitzeln verleumdet. Die Affäre Friedrich Peter war ähnlich gelagert: Kreisky hatte sich den FPÖ-Chef als möglichen Koalitionspartner ausgesucht, dann kam peinlicherweise heraus, dass Friedrich Peter einst Mitglied einer SS-Mordbrigade gewesen war.

mob Als Medienwissenschaftler interessiert Gottschlich, wie sich solche Affären auf Zeitungspapier niederschlagen. Den Befund kann man so zusammenfassen: Bei Österreichs Journalisten der 70er-Jahre handelte es sich um einen kläffenden antisemitischen Mob – mit einer Ausnahme: dem liberalen Nachrichtenmagazin »profil«.

Das Blatt gab dann auch den Anstoß zur Waldheim-Affäre: Der Journalist Hubertus Czernin veröffentlichte die Wehrmachtsakte des ehemaligen UNO-Generalsekretärs. Sie machte deutlich, dass Kurt Waldheim über seine Vergangenheit in der Nazizeit kräftig gelogen hatte. Danach platzte die Eiterblase, und die Lüge, dass die Österreicher Opfer der Nazis gewesen seien, wurde im Eiter weggeschwemmt. Doch der Antisemitismus im Land war fortan offen und brutal wie nie zuvor.

Kann man Antisemitismus heilen? Gottschlich »vermag keine andere Antwort zu geben als diese: Das destruktive Vorurteil kann nur durch die Tugend des Mitgefühls überwunden werden.« Mitgefühl, schreibt Gottschlich weiter, »ist das Gegenteil von billigem Betroffenheitskult, das Gegenteil zur Pose eingelernter Rollenklischees.« Daran ist gewiss viel Wahres.

Allerdings scheint auch Gottschlich nicht zu wissen, auf welche Weise man Antisemiten dazu bringen könnte, Mitgefühl zu entwickeln. Sollte ihr Judenhass tatsächlich Ausdruck eines emotionalen Mangels sein, dann wäre dieser Mangel erst einmal nur zu konstatieren, nicht zu beheben. Man kann die Herrschaften ja nicht zum Mitgefühl prügeln.

Maximilian Gottschlich: Die große Abneigung. Wie antisemitisch ist Österreich? Kritische Befunde zu einer sozialen Krankheit. Czernin, Wien 2012, 279 S., 24,90 €