Montag, 7. Juli

Schalte nach dem Yoga mein Handy wieder an, SMS von meinem Freund: »Hey Schatz, tut mir leid, komme zu spät, um noch essen zu gehen, stecken im Luftalarm fest, vielleicht Sushi bestellen?« Er habe sich auf ein Bier mit seinem Freund R. treffen wollen, sagt er, als ich zurückrufe, auf dem Weg nach Rehovot habe ihn dann eine Sirene überrascht. »Tel Aviv könnte als Nächstes dran sein. Ich glaube, uns steht ein Krieg ins Haus.« Ich gehe schnell duschen, damit mich der Krieg nicht völlig verschwitzt antrifft.

Ich checke die deutschen Nachrichten: kein Wort über den Angriff. Ich checke die israelischen Nachrichten: viel zu viele Worte über den Angriff, Mutmaßungen, Spekulationen, Gerüchte.

»Das sind die Bestien, mit denen wir es zu tun haben«, postet G. auf Facebook, darunter ein Video, in dem Araber einen Hund foltern.

Mein Freund kommt endlich nach Hause. »Diese Hitze! Es ist echt nicht das richtige Wetter für einen Krieg.« Er setzt sich aufs Bett, beginnt, sich auszuziehen. Ich frage ihn, ob er heute Nacht nicht vielleicht mal mit Unterhose schlafen will, nur für den Fall, dass wir schnell raus müssen. Er findet das übertrieben.

Dienstag, 8. Juli

Der Busfahrer, der uns mittags zu einem Familienbesuch nach Hod HaScharon bringt, fährt fast einen Motorradfahrer über den Haufen. Der Motorradfahrer hämmert gegen die Tür und nennt den Busfahrer einen Hurensohn, der Busfahrer hämmert zurück und nennt den Motorradfahrer den Sohn einer Hündin. Ich denke mir, dass die Israelis heute vielleicht auch ein bisschen angespannter sind als sonst. Mein Freund sagt, das sei ein sehr deutscher Gedanke.

Die Frau seines Cousins zeigt mir eine Nachricht in ihrer WhatsApp-Mütter-Gruppe: »Passt auf! Die Polizei hat Hunderte Meldungen über Araber, die durch die Straßen ziehen und versuchen, Kinder zu entführen.« Ein Anruf bei der Polizei ergibt: Kein einziger solcher Vorfall ist bekannt. Dafür bekommt ein arabischer Kollege des Cousins genau die gleiche Nachricht – nur sind es da die Juden, die versuchen, arabische Kinder zu entführen.

Raketenalarm in Tel Aviv. Ich rufe meine Schwester in Deutschland an, sage ihr, dass es mir a) gut geht und sie b) meine Mutter heute Abend bitte vom Ansehen der Tagesschau abhalten soll, weil es der sonst sicher nicht mehr gut ginge. »Könnt ihr sie nicht schön zum Essen ausführen?« Sie verspricht, ihr Bestes zu tun.

Ich rufe meine israelische Ersatzoma an. Gabi ist 90, hat den Holocaust überlebt und hat keinerlei Familie, weshalb ich sie jeden Donnerstag besuche. Ich: »Geht’s dir gut?« Sie: »Was soll denn die Frage? Wenn ich tot wäre, hättest du’s doch in den Nachrichten gehört.« Ich: »Habt ihr denn wenigstens einen Sicherheitsraum bei dir im Haus?« Sie: »Schätzchen, wie soll ich denn bitte da mit meiner Hüfte hinkommen? In anderthalb Minuten schaff ich’s nicht mal aus dem Sessel. Wenn der Herr meint, dass meine Zeit gekommen ist, ist sie eben gekommen.«

Public Viewing am Frishman Beach, Deutschland gegen Brasilien. Nach dem ersten Tor hört man einen ohrenbetäubenden Knall. Keiner steht auf.

Wieder zu Hause kann ich nicht einschlafen, surfe durchs Netz. G. postet ein Video, in dem eine arabische Anwältin Männer dazu aufruft, jüdische Frauen zu vergewaltigen, bis die Israelis die Blockade aufgeben.

Mittwoch, 9. Juli

Meine Mutter ruft an. Offenbar hatte sie keine Lust, sich schön zum Essen ausführen zu lassen. Ob ich nicht nach Hause kommen wolle. Ob sie mir vielleicht den Flug zahlen solle. Ob ich wenigsten ihre E-Mail-Adresse an Freunde weiterreichen könne. »Wenn du irgendwo verschüttet bist, wissen wir doch nicht mal, wo wir dich suchen sollen.« »Keine Angst, der Iron Dome fängt doch 90 Prozent der Raketen ab«, sage ich und lege schnell auf, damit sie nicht hört, dass schon wieder eine Sirene losgeht.

Ich laufe die Treppe runter in den Bunker. Auf den dreckigen Gartenstühlen sitzen schon ein paar Nachbarn. Ob ich vielleicht ein Foto machen dürfte, frage ich, ich bräuchte ein paar Bilder für das Tagebuch, das ich gerade für eine deutsche Zeitung schreibe. Hm, jetzt gerade sei schlecht, sagt eine junge Frau, ihr Haar, und sie habe noch kein Make-up drauf. »Wenn es heute Abend noch mal Alarm gibt, gerne! Oh, habt ihr den Bum gehört?«

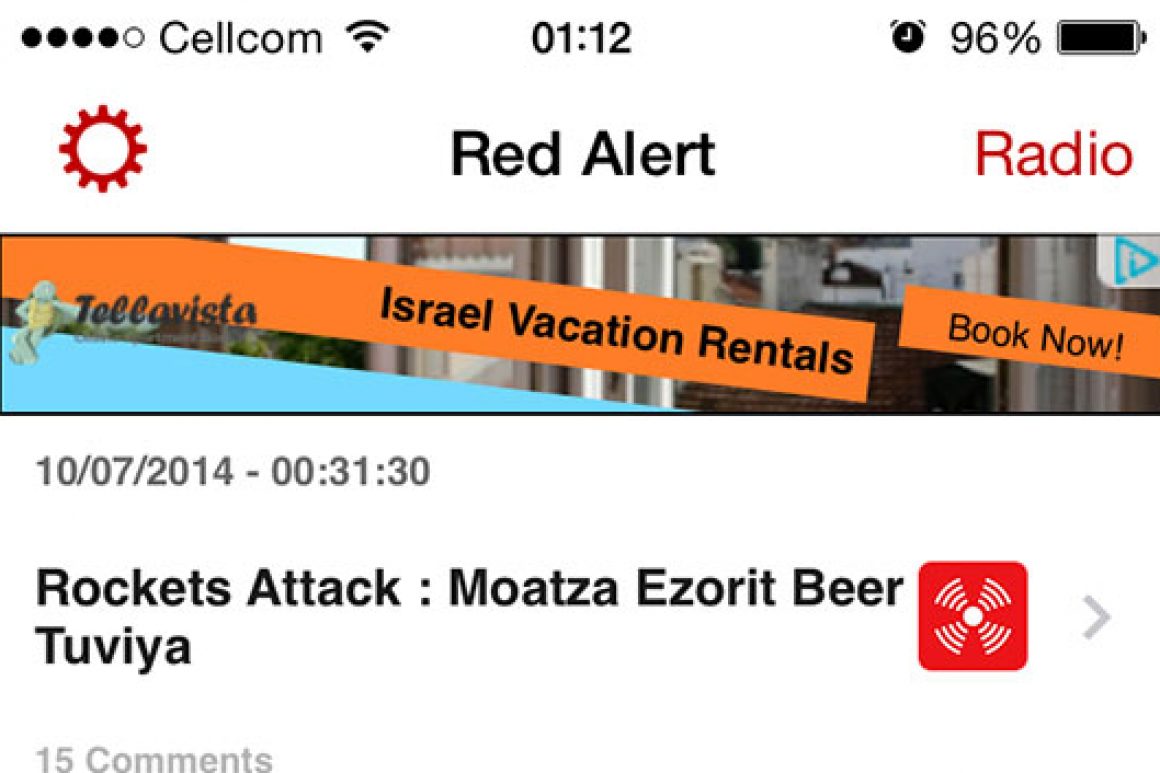

Ich checke alle drei Minuten »Zewa Adom«, eine App, die einem eine Benachrichtigung schickt, wenn es Alarm gibt. Über den Meldungen zu den letzten Angriffen poppt eine Werbung auf: »Israel Vacation Rentals. Book Now!«

G. postet: »Stop spreading the hate.« Als ich um halb vier noch immer wach liege, nehme ich eine Schlaftablette.

Donnerstag, 10. Juli

Und verschlafe am Morgen tatsächlich den nächsten Bombenalarm. Schlafe – während jemand versucht, mich umzubringen. »Na ja, sie haben ja nicht wirklich dich gemeint«, sagt mein Freund. »Oder glaubst du, die Hamas hat es auf eine deutsche Schickse abgesehen?« Er gibt mir einen Kuss. »Keine Angst, sie versuchen sicher auch noch mal, dich umzubringen.« Er ist gerade aus dem Haus, da tun sie das.

Mein Freund schickt eine SMS: R. wurde eingezogen.

In dieser Nacht können wir beide nicht schlafen.

Freitag, 11. Juli

Wir fahren zum Familienessen nach Ganey Tikwa. Wie ich das Spiel Deutschland gegen Brasilien gefunden hätte, fragt Tante M. und strahlt. Wie ich den Krieg fände, fragt Onkel I. und macht das gleiche Gesicht. Wir setzen uns an den Tisch.

In Deutschland gibt es 80 Millionen Bundestrainer. In Israel gibt es acht Millionen Oberbefehlshaber der Armee. Wir brauchen eine Bodenoffensive, sagt L., sonst hört das mit den Raketen nie auf. Wir brauchen alles, nur keine Bodenoffensive, sagt F., wenn wir reingehen, gibt es Tote. Äh, hallo? Es gibt auch jetzt schon Tote. Was ist denn bitte mit den Leuten in Gaza? Ach übrigens, sagt Onkel I., er solle uns von seinem Sohn grüßen. »Er hat gerade seinen Einberufungsbescheid bekommen.« Trotz Klimaanlage hat er Schweißtropfen auf der Stirn.

Samstag, 12. Juli

Kindergeburtstag. Auf dem Küchentisch liegt eine Zeichnung von Nir, 6 Jahre. Wow, ruft Tante J., was hast du denn da gemalt? Raketenfeuer, sagt Nir.

Die Hamas kündigt an, Tel Aviv um 21 Uhr massiv zu bombardieren. Meine Freunde und ich beschließen, unser Picknick abzubrechen und schon jetzt in das mexikanische Restaurant zu gehen, in dem wir eigentlich später zu Abend essen wollen. Mein Freund ruft an, sagt, ich solle sofort nach Hause kommen. Nicht nötig, sagt E., das Restaurant habe eine sehr stabile Toilette im Keller. Ich behalte das Telefon in der Hand, aktualisiere alle paar Sekunden »Zewa Adom«. Es wird 21 Uhr, und nichts tut sich. Es wird 21:01 Uhr, und es tut sich noch immer nichts. Es wird 21:02 Uhr, und ich tue so, als würde ich die Speisekarte lesen. Der Kellner wendet sich mir zu: Und du? Kannst du scharf vertragen? Das Telefon in meiner Hand beginnt zu piepen.

Ich bin so schnell von meinem Barhocker runter und auf dem Weg zur Toilette, dass ich erst auf den Stufen nach unten die Sirene höre. Innerhalb von Sekunden sind die circa drei Quadratmeter vor dem Waschbecken voller Menschen. Die Klospülung geht. Ein Mann öffnet die Kabine. Er läuft rot an, während er einen Schritt in den Gang versucht, angesichts der Menschentraube aber doch zurückweicht und sich auf den Klodeckel setzt. »Händewaschen nicht vergessen!«, ruft es vom Spiegel, und: »Oh, war das der Bum?«

Wir gehen an unseren Tisch zurück. SMS von meinem Freund: Bin im Bunker. Die Nachbarin fragt, ob wir diesen Monat schon für die Treppenhausreinigung bezahlt haben. Der Kellner neben mir trommelt ungeduldig auf den Tisch. Die nächste Sirene heult los. Wieder Toilette, wieder Bum. Und gleich noch mal. Bumbumbum. Als ich zurückkomme, hat der Kellner schon die Getränke gebracht.

Sonntag, 13. Juli

Ich kann noch immer nicht schlafen, also gehe ich an den Strand, schaue mir das WM-Finale an. Und schäme mich, dass es mir Spaß macht.

Ich schäme mich, dass die Leute zu Hause denken, alles sei so schlimm hier.

Ich schäme mich, dass ich tatsächlich alles ziemlich schlimm finde.

Ich schäme mich, dass ich überhaupt das Wort »schlimm« denke, wo es den Menschen in Sderot doch unendlich viel schlechter geht.

Ich schäme mich, dass ich über Sderot schreibe, wo es den Menschen in Gaza doch noch viel, viel schlechter geht.

Ich schäme mich, die Füße im Sand zu vergraben, obwohl ich weiß, dass die Menschen nur 70 Kilometer weiter das Spiel nicht sehen können, weil die IDF dort in diesen Sekunden einen ihrer größten Angriffe fliegt.

»Könnten sie auch so nicht«, sagt E., »eine ihrer Raketen hat vorhin eine Stromleitung auf israelischem Gebiet zerstört, die Gaza mit Strom versorgt. Die sitzen jetzt im Dunkeln.«

Deutschland gewinnt. Aber alles, über was ich mich freue, ist, dass mein Freund in dieser Nacht seine Unterhose anbehält.

Die Schriftstellerin Sarah Stricker wurde 1980 in Speyer geboren und lebt seit fast fünf Jahren in Tel Aviv. 2013 erschien ihr Roman »Fünf Kopeken« im Eichborn Verlag, für den sie unter anderem mit dem Mara-Cassens-Preis, dem höchstdotierten Preis für ein deutschsprachiges Debüt, ausgezeichnet wurde.