Der rote Teppich liegt ausgerollt vor der Neuen Synagoge – Centrum Judaicum an der Oranienburger Straße. Dort, wo sonst Polizisten aufpassen, dass keiner zu nah an das Hauptportal herantritt, wurden die Türen am Montagnachmittag geöffnet, und etwa 150 Interessierte nutzten den Eingang. Ruth Gross ist regelrecht mitgenommen, denn sie hat die Synagoge zum letzten Mal als Schulmädchen betreten. Das ist mittlerweile mehr als 80 Jahre her. Damals wohnte sie wenige Häuser entfernt und kam auf ihrem Schulweg an dem Gotteshaus vorbei. Ebenso erinnert sie sich noch genau an die Pogromnacht, als sie mit ihrem Vater dort entlangging und die auf die Straße geworfenen Gebetsbücher mitnehmen wollte – wovon ihr Vater sie eindringlich abhielt.

Bevor sich die Türen am Montagnachmittag öffneten, wurde die Ausstellung mittenmang und tolerant vor dem Hauptportal eröffnet – auf den Tag genau 150 Jahre nach Einweihung der Synagoge. Auf mehreren Schautafeln informiert sie über die Geschichte des Bethauses und die Atmosphäre des Viertels.

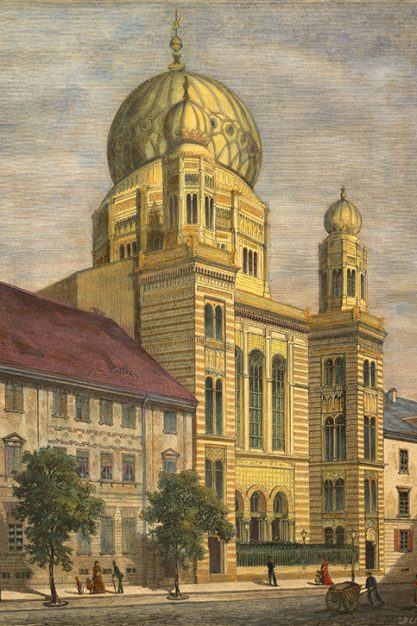

Neben Ralf Wieland (SPD), Präsident des Abgeordnetenhauses, waren auch Rabbiner, Gemeindemitarbeiter und viele Interessierte anwesend. »Es war damals auch ein gesellschaftlicher Ort, ein Ort der Begegnung«, erläutert Anja Siegemund, seit 2015 Stiftungsdirektorin, die Bedeutung und Entstehungsgeschichte des Hauses. 1866, als die prächtigste und auch größte Synagoge mit 3200 Plätzen eingeweiht wurde, hätten sich Juden als Teil der Gesellschaft gefühlt.

liberalität Die Kuppel war für alle weithin sichtbar. »Die Synagoge reflektierte das Selbstverständnis der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, nicht nur geografisch mittendrin, sondern Teil der deutschen Gesellschaft zu sein«, sagt die Stiftungsdirektorin. Deutsches Judentum sei zunehmend zu einem Synonym für Liberalität und Toleranz geworden – auch im gesellschaftlich-politischen Sinne. »Wir gehören dazu, wir sind ›mittenmang‹«. Mit der Inschrift »Tuet auf die Pforten, dass einzieht das gerechte Volk, das wahret die Treue« habe man die Treue zum Judentum selbstbewusst gezeigt.

Und gleichermaßen ließe sich die Propheteninschrift sowohl als ein Bekenntnis zu Toleranz als auch zum gegenseitigen Verständnis lesen, so die Historikerin. Das jüdische Gotteshaus stelle »an Pracht und Großartigkeit alles weit in den Schatten, was die christlichen Kirchen unserer Hauptstadt aufzuweisen haben«, schrieb der Dichter Theodor Fontane 1865. Und die »Vossische Zeitung« schwärmte ein Jahr später: »Das Licht strömt durch die bunten Scheiben magisch gedämpft und verklärt. Decken, Wände, Säulen, Bögen und Fenster sind mit verschwenderischer Pracht ausgestattet und bilden mit ihren Vergoldungen und Verzierungen einen wunderbaren, zu einem harmonischen Ganzen sich verschlingenden Arabeskenkranz von feenhafter, überirdischer Wirkung.«

Noch sechs Tage vor der Machtergreifung der Nazis 1933 wurde das Jüdische Museum nebenan eröffnet. Künstler wie Max Liebermann, Wissenschaftler wie Albert Einstein, der hier mit seiner Violine konzertierte, und Regina Jonas, die erste Rabbinerin weltweit, gingen dort ein und aus, berichtet Siegemund. »Bis 120 kann man nicht mehr sagen, also dann: Mazal Tow einfach für die nächsten 150 Jahre«, wandelt die Stiftungsdirektorin den traditionellen jüdischen Wunsch kurzerhand ab.

zierde »Wir wollen mittenmang sein, deshalb der Titel unserer Ausstellung«, sagt Hermann Simon, Gründungsdirektor des Centrum Judaicum. »Wir wollen uns einmischen, wir wollen zeigen, dass jüdisches Leben mit allen Schwierigkeiten möglich ist.« Als das Gotteshaus 1866 eingeweiht wurde, regnete und hagelte es, so der Historiker. Die Synagoge »zum Ruhme Gottes und zur Zierde der Stadt« entwickelte sich damals schnell zum Mittelpunkt jüdischen Lebens.

In der Pogromnacht 1938 verhinderte der mutige Reviervorsteher Wilhelm Krützfeld, dass sie niederbrannte. Allerdings hinterließen Fliegerbomben im November 1943 schwere Beschädigungen. Der Hauptraum wurde 1958 gesprengt, 1988 begann man mit dem Wiederaufbau. Sieben Jahre später wurde das Centrum Judaicum als Museum, kulturelles Zentrum und Forschungsstätte mit Archiv eröffnet. Allein das Museum haben bereits mehr als drei Millionen Menschen besucht. Auch ist hier der Verwaltungssitz der Jüdischen Gemeinde, die Repräsentantenversammlung tagt hier, es gibt einen Synagogenraum unterm Dach, in dem Gottesdienste gefeiert werden, sowie Räume für Seminare und Veranstaltungen.

Das Centrum Judaicum hat im Laufe seines rund 20-jährigen Bestehens 80 Wechselausstellungen präsentiert, von denen einige Titel auf einem Plakat der jetzigen Ausstellung aufgelistet werden. Die nächste wird im Herbst eröffnet. Sie widmet sich der Fotografin Eva Kemlein. »Es wird eine kleine, feine Ausstellung«, verrät Kuratorin Chana Schütz. Die Aventis Foundation unterstütze das Projekt mit einer Finanzspritze. »Glücklicherweise«, meint die Kuratorin. Denn die Finanzierung der Ausstellungen wie auch der gesamten Einrichtung steht nach wie vor auf wackligen Beinen.

förderung »Durch Arbeit von außerordentlicher Qualität ist es gelungen, das Centrum Judaicum als wichtigen Player an der Schnittstelle zwischen kultureller, Museums- und Gedenkstättenlandschaft zu etablieren«, beschreibt Stiftungsdirektorin Siegemund die Herausforderungen. »Doch wir brauchen dauerhaft eine stabile finanzielle Grundlage, mit der wir rechnen können.«

Bislang müsse sich die Stiftung überwiegend aus Eigeneinnahmen und Fundraising finanzieren – vor allem, seit das Stiftungskapital wegen der Finanzkrise geschrumpft und Spenden in den vergangenen zehn Jahren zurückgegangen sei. Die Mittel für Wechselausstellungen etwa fehlten ebenso wie Geld für den geplanten Ausbau der pädagogischen Vermittlung durch Themenführungen, Seminare und Weiterbildungen. Dabei sind Projekte für die kommenden Jahre bereits in Arbeit: 2017 soll ein Online-Index für das Archiv entwickelt, 2018 die neu überarbeitete Dauerausstellung Tuet auf die Pforten eröffnet werden.

»Wenn wir nicht woanders einsparen, haben wir auch keine Eigenmittel«, meint Siegemund. Das schränke den Handlungsspielraum erheblich ein. »Wir haben das bedeutendste Archiv deutsch-jüdischer Geschichte in Deutschland, oft kommen auch Anfragen von Nachkommen Überlebender. Aber können wir da eine Bearbeitungsgebühr nehmen, wozu wir eigentlich angewiesen werden? Nein, darauf verzichten wir.« Ein Ereignis wie das Jubiläum sei daher ein willkommener Anlass, um Arbeit, Geschichte, Ideen und das Potenzial der Stiftung wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. »Darauf wollen wir hinweisen – mit Selbstbewusstsein und Stolz.«

Das Jubiläumsfest »150 Jahre Neue Synagoge« findet am 11. September von 10 bis 20 Uhr in der Oranienburger Straße statt.