Wenn es um jüdisches Leben in Deutschland geht, konzentrieren sich viele Ausstellungsmacher, Autoren oder auch Lehrer auf eine schmale Zeitspanne vor ungefähr 80 Jahren. Am Ende dieses Abschnitts gab es beinahe kein jüdisches Leben mehr in Deutschland.

Doch die Männer und Frauen, die nach dem Krieg noch hier waren oder zurückkehrten, haben es wieder aufgebaut. Auf diese Architekten des Lebens in den Gemeinden, des kulturellen und religiösen Angebots blickt eine Ausstellung im Stadtmuseum Düsseldorf. »Von Augenblick zu Augenblick« heißt die Schau, die noch bis zum 9. August zu sehen ist.

Selbstverständnis »Es ist aus meiner Sicht ein unbedingtes Muss, dass man auch die Zeit nach 1945 beleuchtet«, sagt Herbert Rubinstein. »Denn in dieser Zeit hat sich das jüdische Selbstverständnis gewandelt: Als Jude hat man sich wieder in Deutschland angesiedelt – vielleicht auch mit einem schlechten Gewissen und Zweifeln daran, ob es richtig ist, geblieben oder zurückgekommen zu sein.«

Der ehemalige Geschäftsführer des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein kam 1956 nach Düsseldorf, wo er auf eine kleine Gemeinde traf. »Diese Menschen haben der deutschen Gesellschaft und der Nachkriegspolitik des Landes viel Vertrauen entgegengebracht – trotz des nicht verschwundenen Antisemitismus.«

1945 wurde die Gemeinde von 57 jüdischen Männern, Frauen und Kindern gegründet. Zum großen Teil stammten sie nicht aus Düsseldorf. Sie kamen als Überlebende der Schoa an den Rhein, um sich ein neues Zuhause aufzubauen. 1958 konnten sie die Eröffnung ihrer Synagoge an der Zietenstraße feiern. Gleich beim Eintritt in den Ausstellungsraum wird der Blick der Besucher auf ein Modell des Gotteshauses gelenkt, das im leicht abgedunkelten Raum hell angestrahlt wird.

»Diese Gemeinde hat mich geprägt«, sagt Herbert Rubinstein. In den Räumen des Stadtmuseums ist er selbst zum Exponat geworden: als Gesprächspartner in einer Filmschleife. Gemeinsam mit seiner Frau Ruth Rubinstein, im Vorstand der Gemeinde aktiv, erzählt er vom jüdischen Leben in Düsseldorf. Zwölf solcher Gespräche sind in der Ausstellung zu sehen, die Zeitzeugen werden durch die Einstellung der Kameras nah an die Zuschauer herangerückt.

»Es sieht so aus, als könne man sich mit ihnen an einen Tisch setzen«, erklärt Sigrid Kleinbongartz, Kuratorin und stellvertretende Direktorin des Stadtmuseums. Zwischen sechs und 15 Minuten lang sind die Interviews. Die Gesprächspartner, die auf den Monitoren zu sehen sind, haben außerdem persönliche Stücke mit in die Ausstellung gegeben, die viele weitere Geschichten erzählen können.

Exponate »Ich habe dort zwei Teile hinterlegt, die mich betreffen«, erklärt Rubinstein. »Einmal den Gebetsschal meines gottseligen zweiten Vaters Max Rubin, den wir nicht mit ins Grab gegeben haben. Wenn ich diesen Tallit zu den Hohen Feiertagen anziehe, dann habe ich das Gefühl, dass ich vollkommen umarmt werde, dass wir wieder eine Einheit sind.«

Das zweite Stück ist ein silberner Serviettenring, in den Herbert Rubinsteins Name graviert wurde. »Den haben uns Freunde meiner Familie zu meiner Brit Mila 1936 geschenkt. Meiner gottseligen Mutter ist es trotz Flucht und Ghetto gelungen, dieses Teil neben wenigen anderen mitzunehmen«, berichtet Rubinstein. »Und auch zu den Zeiten, in denen wir eigentlich alles verkaufen mussten, um zu überleben, haben wir diesen Serviettenring behalten.«

Während der Vorbereitung der Ausstellung habe man im Stadtmuseum feststellen müssen, dass die eigenen Bestände nur wenige Exponate hergaben, räumt Kuratorin Kleinbongartz ein. Neben Düsseldorfer Juden fand das Haus weitere Unterstützer, die mit Leihgaben zum Gelingen der Ausstellung beitragen: das Heidelberger Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland, das Jüdische Museum Berlin, die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und viele andere.

Jüdische Presse In den Beständen des Stadtmuseums entdeckte das Team ein frühes Exemplar der Jüdischen Illustrierten, die in den 50er- und 60er-Jahren erschien. Daneben sind noch weitere Zeitungen in der Ausstellung zu sehen. »Das Thema Presse ist umfangreich beleuchtet, weil in Düsseldorf der Vorläufer der Jüdischen Allgemeinen gegründet wurde«, das Jüdische Gemeindeblatt für die Nord-Rheinprovinz und Westfalen, sagt Kleinbongartz.

»In Düsseldorf sind auch die Institutionen, die heute maßgeblich für die Politik des Judentums in Deutschland und der Region sind, gegründet worden. Nicht nur die Jüdische Allgemeine mit Karl Marx hat ihren Geburtsort an der Zietenstraße, sondern auch der Zentralrat an der Kaiserstraße mit Hendrik van Dam als Generalsekretär«, blickt Rubinstein zurück. »Düsseldorf war wichtig für das Wachstum des jüdischen Lebens in Deutschland. Es ist das Ei gewesen, aus dem sehr viel geschlüpft ist.«

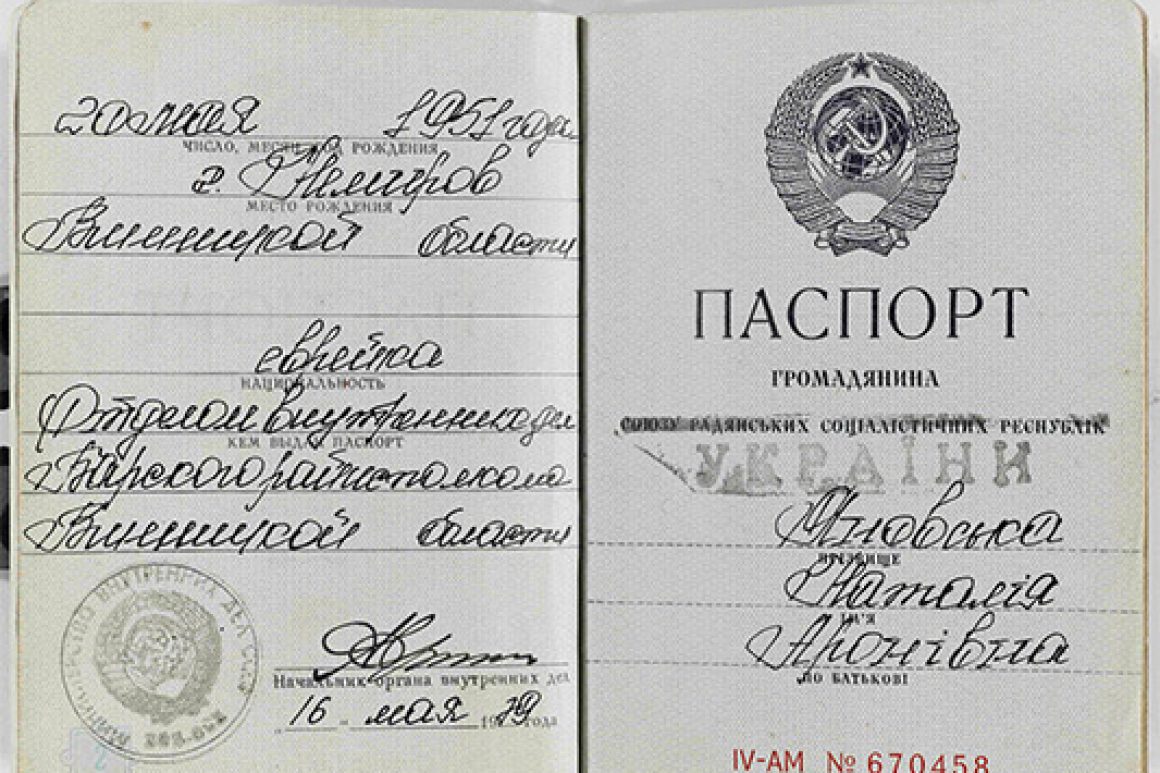

Auch heute noch herrscht ein reges jüdisches Leben in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt, die Gemeinde ist mit rund 7000 Mitgliedern die drittgrößte in Deutschland. Auch diesem Wachstum widmet sich die Ausstellung, thematisiert die Zuwanderung aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, zum Beispiel aber auch den Prozess gegen 16 ehemalige SS-Angehörige des Lagerpersonals des Konzentrationslagers Majdanek, der sechs Jahre lang in Düsseldorf geführt wurde.

Vielfalt Diese Vielfalt an Themen macht die Ausstellung für Juden wie auch für Nichtjuden gleichermaßen interessant, findet Kleinbongartz. »Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde gehen selbstverständlich ganz anders durch die Ausstellung und sagen: ›Mensch, erinnerst du dich noch?‹ Wir haben Besucher, die eine große Vorbildung und ein Interesse speziell am Judentum haben, und es kommen auch Leute, die die Düsseldorfer Stadtgeschichte spannend finden.«

Die meisten Gäste steigen mit den Zeitzeugen-Filmen in die Ausstellung ein und lassen sich von ihnen leiten. »Die Besucher schätzen diese Filme unglaublich und nehmen sich viel Zeit dafür«, erzählt Kleinbongartz von ihren Beobachtungen.

Auch Herbert Rubinstein freut sich, dass er so mit anderen Menschen ins Gespräch kommen kann. »Vielleicht bekommen die Menschen dadurch auch einen Dreh im Kopf und sehen, dass die Stereotypen von Juden nicht stimmen«, sagt er. »Man bekommt ein breiteres Gesichtsfeld. Vielleicht wollen die Leute dann auch mit uns sprechen, einen Gottesdienst besuchen. Solche Ausstellungen sind wichtig und können dem Antisemitismus entgegensteuern.«

»Von Augenblick zu Augenblick – Juden in Düsseldorf nach 1945«. Noch bis 9. August im Stadtmuseum Düsseldorf (Berger Allee 2). Geöffnet dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Handouts führen auch in russischer Sprache durch die Ausstellung.