von Paul Bompard

Im jüdischen Ghetto von Rom fühlt sich Settimio Limentani nicht mehr zu Hause – obwohl er hier aufgewachsen ist und seine Familie hier seit hunderten Jahren lebt und arbeitet. Das Bekleidungsgeschäft auf dem zentralen Platz wurde im Jahr 1846 von den damals regierenden päpstlichen Behörden verpachtet. Jetzt wird Limentani es wohl aufgeben müssen, denn die Immobilienpreise im Römer Ghetto und mit ihnen die Mieten sind steil angestiegen. Während sich in anderen Teilen der Stadt die Mieten in den vergangenen fünf Jahren verdoppelten, haben sie sich im Ghetto verdreifacht. Für helle Wohnungen mit Ausblick werden bis zu 1.000 Euro pro Quadratmeter bezahlt.

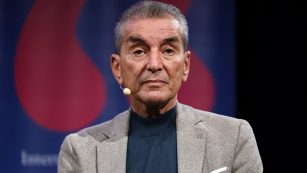

»Das hat zur Folge, dass die jüdische Bevölkerung im Viertel stark abnimmt«, sagt Settimio Limentani. »Das Ghetto als tatsächlicher Ort besteht nicht mehr«, meint er, der im Ghetto »Titti« genannt wird. »Es ist zu einer Touristenattraktion geworden, mit ein paar alten Juden, die herumsitzen wie Statisten in einem Film. Es ist zu einem trendy Stadtteil geworden, und die Leute bezahlen ein Vermögen für eine Wohnung. Die Juden sind fast alle fortgezogen.«

1945 lebten von den insgesamt 11.000 Juden Roms etwa 6.000 im Ghetto, einem ungefähr 250 mal 230 Meter großen Areal. Heute wohnen dort laut einer Gemeindestatistik nur noch 700 Juden. Zahlreiche Gebäude wurden in den vergangenen Jahren renoviert. Heruntergekommene Häuser, in denen die Mieten niedrig waren, wurden in unbezahlbare Schmuckkästchen verwandelt. Der mittelalterliche Charme der Kopfsteinpflaster-Sträßchen und die schicke zentrale Lage lockten Ausländer und nichtjüdische Römer an, die in die modernisierten Wohnungen zogen.

Der Großteil der Restaurierungsarbeiten wurden von den Besitzern der einzelnen Gebäude finanziert. Die Stadt sanierte die zentrale Piazza und verwandelte sie in eine Fußgängerzone mit ein paar Bänken und Pflanzenkübeln. Zwar sind viele jüdische Einwohner weggezogen, doch die wichtigsten Institutionen der jüdischen Gemeinde sind im Ghetto verblieben, woran sich auch so schnell nichts ändern wird. Die größte Synagoge Roms, die Tempio Maggiore, befindet sich dort, ebenso die Verwaltungs- und Rabbinatsgebäude der jüdischen Gemeinde.

Limentanis Geschäft, in dem es Hemden, Schlafanzüge und Unterwäsche gibt, ist einer der wenigen noch existierenden Billigläden, bis vor wenigen Jahren war es ein Wahrzeichen des Ghettos. Römer gingen ins »Il Ghetto«, wie es noch immer genannt wird, um Stoffe, Kleidung und Haushaltwaren zu reduzierten Preisen zu kaufen.

Vor seinem Laden stehend, betrachtet Limentani voller Verblüffung die vielen neuen koscheren Imbisse mit Neonreklame und die exklusiven Läden, die jüdische Ornamente und religiöse Gegenstände verkaufen, während Scharen von Touristen vorbeiziehen.

Aus Limentanis Sicht hört die Gemeinde im Grunde auf zu existieren, wenn jüdische Ladenbesitzer keine Geschäfte mehr im Ghetto haben. »Es hat keinen Sinn, die Straßen zu säubern, den Gebäuden einen neuen Anstrich zu verpassen, eine Fußgängerzone mit Topfflanzen einzurichten und dann zu verkünden, man habe das Ghetto renoviert, wenn die Juden daraus fortgezogen sind.«

Der freiwillige Exodus der Juden aus dem Ghetto begann vor mehr als einem Jahrhundert. Unter der Herrschaft der Päpste mussten die römischen Juden seit 1555 im Ghetto wohnen. Nachts wurden sie eingeschlossen. Erst 1870, als italienische Truppen Rom eroberten, durften sie auch anderswo in der Stadt siedeln.

Juden, die es sich leisten konnten, die dunklen, unhygienischen Behausungen zu verlassen, zogen in andere Stadtteile, vor allem in den Bezirk Trastevere jenseits des Tibers. Um die Wende zum 20. Jahrhundert, als einige der mittelalterlichen Gebäude abgerissen wurden, um Platz für eine neue Synagoge – Symbol für die Emanzipation der römischen Juden – zu machen, verließen abermals viele Bewohner das Ghetto.

Der nächste größere Exodus fand in den 60er-Jahren statt. Wirtschaftlich boomte die Stadt, und viele Ghettobewohner träumten von modernen Unterkünften. Sie verkauften ihre alten Häuser und zogen in die neu errichteten Wohnbezirke in den Vorstädten. »Doch die Juden, die auszogen, sahen das Ghetto immer noch als ihre angestammte Wohnstätte«, berichtet Angelo Sermoneta, genannt »Baffone«, der im Ghetto einen Sozialverein leitet.

Der 80-jährige Besitzer eines Cafés und Tabakladens in der Hauptstraße des Ghettos, der Via Del Portico D’Ottavia, erinnert sich noch an jene Zeit. »Damals gab es nichts Reizvolles oder Schickes«, sagt der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. »Die Enge war schrecklich. Viele Wohnungen hatten nur notdürftige Toiletten, die sanitären Anlagen waren mittelalterlich. Viele Menschen verkauften alles, was sie hatten, und zogen fort. Sie konnten es nicht erwarten, endlich ein modernes Badezimmer zu haben, eine Küche, helle Zimmer mit großen Fenstern.«

In den vergangenen 30 Jahren sind die alten Arbeiterbezirke der Stadt, wie Trastevere und Campo de Fiori, für die Mittelschicht attraktiv geworden – und teuer. Das Ghetto ist der letzte Bezirk der italienischen Hauptstadt, der die Umwandlung in ein Nobelviertel durchmacht.

Vor Kurzem hat die jüdische Gemeinde Roms zwei der drei jüdischen Schulen von Trastevere in ein großes Gebäude im Ghetto verlegt. »Mit solchen Maßnahmen soll die jüdische Identität des Bezirks aufrechterhalten werden«, sagt Gemeindesprecher Riccardo Pacifici. »Jetzt gibt es junge Menschen hier. Nach der Schule bevölkern sie die Straßen, wo vorher nur alte Menschen zu sehen waren.

Doch die Wahrheit ist, dass wirtschaftliche Veränderungen unumgänglich sind«, fährt er fort. »Wenn man ein saniertes und renoviertes Ghetto im Zentrum von Rom haben will, darf man sich nicht über steigende Immobilienpreise beschweren.« Leone Passerman, Präsident der jüdischen Gemeinde, geriet ins Kreuzfeuer der Kritik, weil er die alten Einwohner nicht verteidigte. »Viele derer, die sich jetzt beschweren, haben vor einigen Jahren, als die Preise zu steigen begannen, verkauft«, rechtfertigt sich Passerman.

Neben Limentanis Geschäft hat gerade ein kleiner Laden eröffnet. Ein Schild über der Tür weist ihn als »Jüdisches Info-Center« aus. Mit Blick auf die römische Stadtregierung und die jüdische Gemeinde meint Limentani: »Sie verwandeln das Ghetto in ein Museum.«