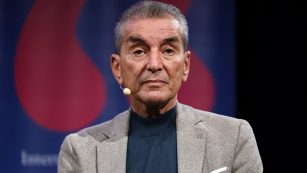

Der Friedenspreis», bekannte der italienische Kulturwissenschaftler, Germanist, Essayist, Romancier und Gelegenheitspolitiker Claudio Magris vor wenigen Tagen, «ist für mich immer ein bisschen ein Mythos gewesen». Das ist höflich ausgedrückt, denn die seit 1950 existierende Auszeichnung hat einen Januskopf: Sie wurde an Persönlichkeiten wie Manès Sperber, Victor Gollancz, Teddy Kollek, Amos Oz, Jorge Semprun und Orhan Pamuk verliehen, aber auch an die Orientalistin Annemarie Schimmel und an Martin Walser. Schimmels Befürwortung der Fatwah gegen Salman Rushdie und die verheult-aggressive Schlussstrichrede des Bodenseebarden in der Paulskirche 1998 haben den Preis in Misskredit gebracht. Spätestens seit Walser ist man beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der den Preis vergibt, deshalb offensichtlich bemüht, weitere Skandale zu vermeiden.

mitteleuropa Aber nicht (nur) deswegen ist Claudio Magris eine gute Wahl. Der 1939 geborene Literat und Kulturwissenschaftler ist ein Spurensucher. Seit Jahrzehnten arbeitet er sich an Mythos und Realität Mitteleuropas ab. Schon im Alter von 24 Jahren legte er eine Studie über den «Habsburgischen Mythos in der österreichischen Literatur» vor. Für einen Italiener scheint dies auf den ersten Blick ein erstaunlich abwegiges Forschungsgebiet zu sein. Doch Magris wurde in einer außergewöhnlichen Stadt, in Triest, geboren. Die multikulturelle Hafenstadt war um 1900 eines der vier Zentren des Habsburgereiches, in dem 15 Völker zusammenlebten und dessen Nationalhymne angeblich in 11 Sprachen gesungen wurde. In zahllosen Essays, literaturwissenschaftlichen Untersuchungen und einigen Romanen – meist in seinem Triester Stammcafé verfasst – hat Magris versucht, dem kulturellen Erbe Mitteleuropas in der Literatur auf die Spur zu kommen. Dass diese Spurensuche Magris zu den Zeugnissen jüdischer Kultur Mittel- und Osteuropas führte und ihn auch in persönlichen Kontakt mit Literaten wie Manès Sperber und Isaac Bashevis Singer brachte, war so zwangsläufig wie notwendig. Mehr noch: «Ich begegnete einer Kultur, die mir half, mich selbst und die Welt besser zu begreifen – oder die mir zumindest diesen Eindruck vermittelte.»

joseph roth Die jüdische Kultur Mittel- und Osteuropas lernte der Germanist Magris vor allem durch die Texte Joseph Roths kennen. Roth, so schreibt Magris in seinem 1974 erschienenen Buch Weit von wo. Verlorene Welt des Ostjudentums habe den Untergang des Habsburger Reiches «als Ende der Tradition und Anfang der als Zerstückelung und Säkularisation verstandenen Moderne» erlebt. «Indem Roth das Habsburger Reich in eine verklärte übergeschichtliche Dimension rückt, identifiziert er es bald bewusst, bald unbewusst mit der heilen, festen Einheit, die er auch in der Dauerverbindung der religiösen, humanen und moralischen Wertesysteme des ebenfalls von der Geschichte bedrängten und bedrohten Ostjuden- tums findet.»

Über seine Beschäftigung mit dem Werk Joseph Roths wurde Magris zum Vermittler des jüdisch-europäischen Erbes im Spiegel der Literatur. Jetzt, so mag man hinzufügen, da kaum noch ein Schriftsteller unter uns ist, der inmitten dieser jüdisch-mitteleuropäischen Kultur gelebt und aus ihr heraus geschrieben hat, gehen die literarischen Auszeichnungen an jene, die über diese Welt schreiben.

Magris’ intensive Beschäftigung mit den literarischen Zeugnissen des vernichteten mittel- und osteuropäischen Judentums – welches das kulturelle Erbe in den Ländern des früheren Habsburger Reiches entscheidend geprägt hat – hat bei manchen Lesern die Vermutung entstehen lassen, dass er selbst auch Jude sei. Sogar die israelische Zeitung Haaretz bezeichnete Magris vor Jahren fälschlicherweiseweise als «jüdischen Schriftsteller». Der so Apostrophierte hat diesen Eindruck berichtigt, als er vor nicht allzulanger Zeit von dem Blatt interviewt wurde. Er sei in den letzten Jahren, flachste Magris, so etwas wie ein «Jude ehrenhalber» geworden.

israel Das war anlässlich eines Besuchs in Israel im vergangenen November, auf Einladung des italienischen Kulturinstituts in Jerusalem, das ein Symposium mit sechzig israelischen und italienischen Schriftstellern organisiert hatte. In seiner Rede vor den israelischen Kollegen – darunter Aharon Appelfeld, David Grossman und A. B. Jehoschua – ging Magris auf das Motiv literarischer und politischer Grenzen ein. Grenzen – mit ihren Nachteilen, Notwendigkeiten und Vorzügen, mit ihrem Potenzial, Brücke zu sein – sind ein immer wiederkehrendes Thema im Werk des Europäers Magris. «Der richtige Weg, an einer Grenze zu leben», so Magris in Jerusalem zu seinen israelischen Kollegen, «ist, zu erkennen, was die Menschen auf der anderen Seite der Grenze fühlen». Jehoschua stimmte zu: «Grenzen», so der israelische Autor, «schaffen Verantwortlichkeit. Wenn man eine Grenze besitzt, dann impliziert das, dass man einen Ort hat, zu dem man zurückkehren und eine Identität, die man verteidigen kann.»

Vor diesem Symposium war Claudio Magris noch nie in Israel gewesen. «Das ist einfach so passiert», erzählte er in dem erwähnten Interview. «Meine Recherchen hatten mich immer zu allen möglichen kleinen Schtetln in Osteuropa geführt.» Offenbar kann man sich jahrzehntelang mit dem jüdischen Erbe Europas beschäftigen, ohne den jüdischen Staat ein einziges Mal besucht zu haben. Dahinter allerdings politische Gründe zu vermuten, wäre gerade bei Claudio Magris völlig irrig. Als Antisemiten 2008 dazu aufriefen, die Israel gewidmete Buchmesse in Turin zu boykottieren, war er es, der sich auf der Titelseite der führenden Tageszeitung Corriere della Sera vehement gegen den Aufruf aussprach.

Für einen Friedenspreis ist Claudio Magris, der europäische Italiener aus Triest, die richtige Wahl. Vielleicht wird er in seiner Dankesrede auch den Schriftsteller Manès Sperber erwähnen. Von diesem hatten die Grünen 1983 gefordert, er solle den Friedenspreis zurückgeben, weil er die umstrittene Nachrüstung der NATO befürwortet hatte. Von Walser hat man das nie verlangt.