von Matthias B. Krause

Begonnen hat seine Faszination für Wirtschaft mit der großen Depression in den USA – vermutlich auf der Veranda seiner Großmutter in Charlotte, North Carolina. Als Kind, vielleicht sechs oder sieben Jahre alt, saß Ben Shalom Bernanke dort und lauschte gespannt den alten Geschichten. Als junge Frau, erzählte seine Oma, habe sie hart als Hebräischlehrerin gearbeitet, ihr Mann verdiente Geld in einem Möbelgeschäft. Es war nicht viel, aber sie waren stolz darauf, daß sie ihren Kindern jedes Jahr neue Schuhe kaufen konnten. Viele Nachbarkinder dagegen mußten barfuß laufen. »Warum haben die Eltern ihnen keine neuen Schuhe gekauft?«, fragte der kleine Ben. »Weil deren Väter ihre Arbeit verloren, als die Schuhfabrik dichtmachte«, war die Antwort. »Warum wurde die Fabrik geschlossen?« »Weil niemand mehr Geld hatte, Schuhe zu kaufen«, erwiderte die Großmutter. Dieses Paradoxon ließ Ben Bernanke nicht mehr los. Es motivierte ihn, Wirtschaft zu studieren.

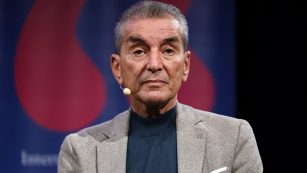

Eigentlich wollte er zunächst auf die Brandeis University, benannt nach ihrem Gründer, dem ersten jüdischen Richter am amerikanischen Supreme Court, Louis D. Brandeis. Ein Rabbiner überzeugte den jungen Bernanke dann jedoch, sich in Harvard zu bewerben. Dort und am Massachusetts Institute of Technology sowie in Stanford entwickelte er sich zu einem führenden Geldmarkttheoretiker in der Welt. Seit dem 1. Februar setzt er nun seine akademischen Erkenntnisse in die Praxis um. Der 52jährige leitet als Nachfolger von Alan Greenspan die amerikanische Zentralbank.

An seiner fachlichen Qualifikation zweifelt niemand. Aber daß Bernanke in einer staatlichen Institution Karriere macht, überrascht einige. Der Mann gilt als unorthodox, Typ zerstreuter Professor mit ausgeprägtem Eigenwillen. Noch als Chef der Wirtschaftsfakultät der Princeton University bevorzugte er Schlabberlook und ausgefransten Haarwuchs. Genau genommen war schon die Wahl seines Spezialgebietes etwas merkwürdig, denn als Experte für die wirtschaftliche Depression ist normalerweise wenig Staat zu machen. Bernanke allerdings sieht das ganz anders. »Wenn man die Erdgeschichte verstehen will, muß man Erdbeben studieren. Wenn man Wirtschaft verstehen will, muss man die größte ökonomische Erschütterung untersuchen, die die USA und die Weltwirtschaft heimgesucht haben«, sagt er. »So etwas wird nie wieder passieren«, verspricht Bernanke. Die Geldpolitik während der großen Depression sei eine Art »Heiliger Gral« für ihn.

Das beschauliche Akademikerleben in New Jersey endete für den Apothekersohn aus South Carolina 2002. Damals stieg er in den Gouverneursrat der Zentralbank auf. Im Juni vergangenen Jahres machte US-Präsident George W. Bush ihn zum Chef seines Beraterstabes für Wirtschaftsfragen. Ein Test, um ihn näher kennen zu lernen, munkelten damals schon viele hinter vorgehaltener Hand. Respekt zeigte Bernanke trotzdem nicht. Als ihn der Präsident einmal rüffelte, weil er beige Socken zu einem dunklen Anzug trug, brachte der Professor am nächten Tag einen ganzen Schwung der verpönten Strümpfe ins Weiße Haus, verteilte sie unter den Kollegen und rief sie zur neuesten Mode aus. Angeblich kamen zahlreiche Mitarbeiter zum nächsten Meeting in hellen Socken – diese Art Humor gefällt dem US-Präsidenten.

Mit Politik hatte Bernanke bis dahin nicht viel am Hut. Zwar gelang es ihm als Fakultätschef, den zerstrittenen Haufen brillanter Wirtschaftsfachleute in Princeton in ein reibungslos arbeitendes Team zu verwandeln. Dabei habe er maßgebliche politische Entscheidungen fällen müssen, berichtet Bernanke, »etwa, ob bei der Kaffeerunde Bagels oder Donuts gereicht wurden«. Als seine einschneidendste – ernsthafte – politische Erfahrung beschreibt er selbst den Versuch, in seinem Heimatbezirk im US-Bundesstaat New Jersey eine neue Schule bauen zu lassen. »Das waren sechs grausame Jahre, in denen wir abwechselnd von wütenden Eltern oder wütenden Steuerzahlern niedergemacht wurden«, erinnert er sich. Aber am Ende fuhr er einen Sieg ein.

Wie auch bei der Bewerbung um Greenspans Nachfolge. Der Maestro selbst hatte eigentlich einen seiner Stellvertreter – Roger Ferguson oder Donald Kohn – favorisiert. Bush befürchtete allerdings, diese würden seine Steuersenkungspolitik in Kriegszeiten nicht mittragen und ihn für das schnell wachsende Haushaltsdefizit rügen. Bernanke dagegen, der mit einer Spanischlehrerin verheiratet ist und zwei Kinder hat, hatte in einer Rede vor dem National Economist Club im Oktober nichts als Lob übrig für Bushs Steuersenkungen, die dazu beigetragen hätten, daß die amerikanische Wirtschaft nach den schwachen Jahren 2001 und 2002 wieder ansprang.

Seine politischen Überzeugungen hielt Bernanke lange so gut versteckt, daß selbst einige seiner engsten Freunde sich wunderten, als er sich schließlich als Republikaner outete. Geschadet dürfte ihm das bei seiner Beförderung sicherlich nicht haben, auch wenn Bush normalerweise lieber auf Mitglieder seines engsten Zirkels setzt. Im Windschatten der Diskussion um die Neubesetzung des Supreme Courts bekam Bernanke im Herbst mühelos die notwendige Bestätigung im Senat.

Bei der Befragung auf dem Capitol Hill wurden bereits erste Unterschiede zwischen ihm und seinem Vorgänger deutlich. Anders als Greenspan, der gerne als Orakel fungierte und dann den professionellen Interpreteuren an der Wall Street und in der Welt die Deutung seiner Worte überließ, ist Bernanke für klare Verhältnisse.

So favorisiert er etwa die Idee, daß die Zentralbank einen Korridor festlegt, in dem sich die Inflation bewegen sollte. Dabei könnte er sich eine Obergrenze von etwa zwei Prozent (Lebensmittel- und Energiepreise herausgerechnet) vorstellen. Auch seine Kommentare zur Entwicklung von Zinsen und Wirtschaft dürften verständlicher ausfallen, als die seines Vorgängers – was eigentlich kein Kunststück ist. Schließlich streut Greenspans Frau bis heute gern die Geschichte, ihr Mann habe seinen Heiratsantrag zweimal wiederholen müssen, ehe sie begriff, was er eigentlich wollte.

»Greenspanese« wird unter Barnenke also wieder durch Englisch abgelöst, wobei das nicht so trocken sein muß, wie man es sich bei Themen wie Geldmengensteuerung vorstellt. Im Dezember philosophierte Bernanke: »Wenn Geldmengenpolitik ist wie Autofahren, dann hat der Wagen einen unzuverlässigen Tacho, eine beschlagene Windschutzscheibe und die Tendenz, unvorhersagbar zu reagieren.« Solche Risiken lassen sich zweifellos nur durch reichlich Vertrauen in den Fahrer wettmachen.