von Miryam Gümbel

Die letzte Veranstaltung der Literaturhandlung vor der Sommerpause war für Rachel Salamander zugleich auch eine Ergänzung zu den Angeboten der Stadt München anlässlich der Feiern zum 850. Geburtstag der Landeshauptstadt. Bei der großen historischen Retrospektive war, wie sie in den einleitenden Worten zu der Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Jüdischen Museum in dessen Räumen sagte, das Thema NS-Zeit und Geschichte der Juden in der Stadt etwas kurz gekommen. Einen wichtigen Aspekt stelle damit der Vortrag von Natan Sznaider vor.

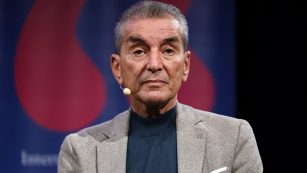

Unter dem Titel »Der Besuch der jüdischen Dame. Hannah Arendt in München« sprach er über eines seiner Forschungsergebnisse, den Besuch Arendts in München. 1949 kam Hannah Arendt im Rahmen ihrer ersten Deutschlandreise nach dem Krieg auch an die Isar. Natan Sznaider ist Professor für Soziologie in Tel Aviv und Autor zahlreicher Veröffentlichungen. Das in München vorgetragene Thema behandelt er auch in seinem neuesten Buch »Gedächtnisraum Europa. Die Visionen des europäischen Kosmopolitismus. Eine jüdische Perspektive«. Hannah Arendt (1906-1975) wächst in einem sozialdemokratischen jüdisch-assimilierten Elternhaus in Königsberg auf. Sie studiert Philosophie und Theologie in Marburg, Frei-

burg und Heidelberg. Zu ihren akademischen Lehrern zählen Martin Heidegger und Edmund Husserl. Sie promoviert bei Karl Jaspers.

1933 flieht Hannah Arendt nach einer Inhaftierung durch die Gestapo nach Paris, arbeitet dort bei verschiedenen jüdischen Organisationen. 1941 emigriert sie in die USA, wo sie zunächst politische Kolumnen für die deutsch-jüdische Wochenzeitschrift Aufbau schreibt. 1950 erhält sie die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1953 nimmt sie eine Professur am Brooklyn College in New York an. Am 4. Dezember 1975 stirbt sie in New York.

Von 1948 bis 1952 ist Hannah Arendt Geschäftsführerin der Jewish Cultural Reconstruction Organization zur Rettung jüdischen Kulturguts. Diese Arbeit hat Natan Sznaider bei seinem Münchner Vortrag beleuchtet, dabei auch den Aufenthalt in München. Ihr Amt hatte Hannah Arendt im Rahmen ihrer ersten Deutschlandreise nach dem Krieg auch an die Isar geführt. Aufgabe dieser Dienstreise war es, von den Nazis geplünderte Kulturschätze – vor allem Bücher und Kultgegenstände – von Deutschland nach Jerusalem oder New York zu bringen. Die Alliierten hatten nach Kriegsende große Depots von jüdischem Kulturgut gefunden, das von den Nazis geraubt worden war. Das geplünderte Erbe war ohne bekannte Besitzer. Die Menschen und Organisationen, denen es einmal gehört hatte, lebten und existierten nicht mehr. Neue Organisationen mussten gegründet werden, die mit den Staaten verhandeln konnten, und die das Recht hatten, erblosen jüdischen Besitz zu verwalten. So gründete der Historiker Salo Baron die Organisation »Jewish Cultural Reconstruction«. Der gebürtige Galizier aus Tarnow war bereits 1926 von Wien in die USA ausgewandert und lehrte an der Columbia University in New York.

Baron war es auch, der den ersten wissenschaftlichen Aufsatz von Hannah Arendt in den USA veröffentlichte. Bald schon fertigte sie für die Organisation Inventarlisten der jüdischen Kultur an, unterstützt von einem Netzwerk europäischer Emigranten. Nach langen Auseinandersetzungen über die Klärung des juristischen Status der Arbeit konnte die Organisation in Deutschland die Spur der Kulturgüter aufnehmen, allerdings nur in der amerikanischen Zone. Hannah Arendt und der gebürtige Berliner Gerschom Scholem reisten zu diesem Zweck nach Deutschland. Im Dezember 1949 und Januar 1950 kam Arendt auch nch München. Die zu dieser Zeit staatenlose Jüdin und gebürtige Deutsche suchte hier mit amerikanischer Legitimation den Kontakt und die Unterstützung der zuständigen Beamten. Im Bayerischen Kultusministerium unter Minister Alois Hundhammer war das Entgegenkommen nicht besonders groß. Immerhin gelang es über den Leiter der Bayerischen Staatsbibliothek einen kleinen Aufruf Hannah Arendts über das Anliegen der Organisation in der Zeitung der deutschen Bibliotheken zu veröffentlichen.

Natan Sznaider sprach auch die damalige Stimmung unter der jüdischen Bevölkerung an, die – wie auch die Juden außerhalb Deutschlands – in den Nachkriegs-

jahren davon überzeugt waren, dass jüdisches Leben in Deutschland nur vorübergehend existieren werde. 1950, nach der Gründung des Zentralrats der Juden in Deutschland, änderte sich diese Situation.